子どもの自己肯定感を高めたいけれど、具体的にどんな言葉をかければいいのか分からない。時には無意識のうちに、子どもの自信を傷つける言葉を使ってしまっているかもしれない—そんな悩みを抱えていませんか?

この記事では、子どもの自己肯定感を育む効果的な15の言葉かけと、避けるべき言葉の具体例を紹介します。これらの実践的なアドバイスを日常の子育てに取り入れることで、お子さんの健全な自己肯定感を育み、将来の精神的な強さと幸福感の土台を築くことができるでしょう。

自己肯定感とは?子どもの成長における重要性

自己肯定感とは、「自分には価値があり、大切な存在だ」と感じる気持ちのことです。これは単なる「自信」とは異なります。自信は「自分はこれができる」という能力への信頼ですが、自己肯定感は「できなくても自分には価値がある」という無条件の自己受容です。

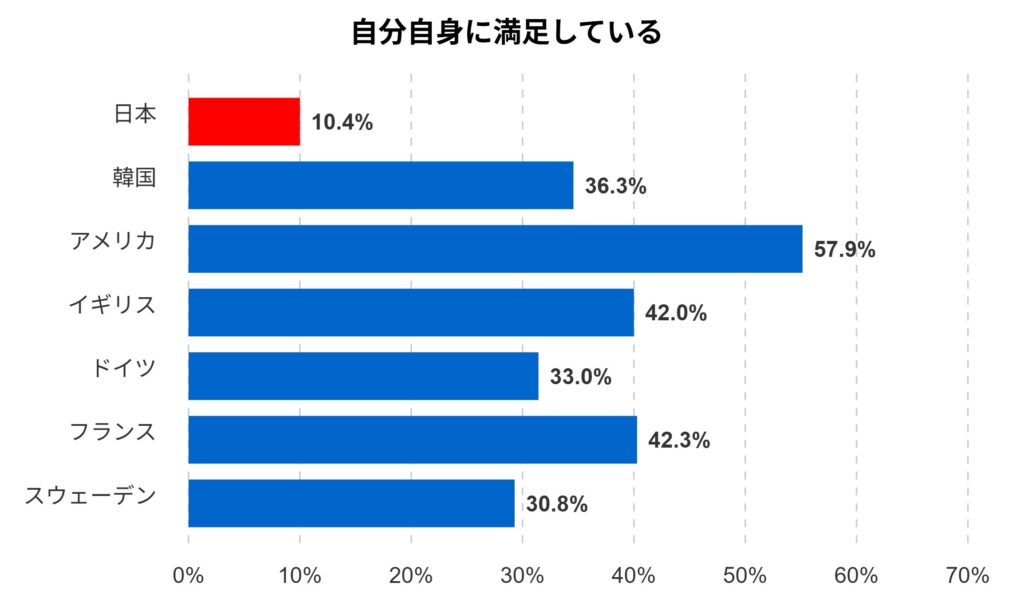

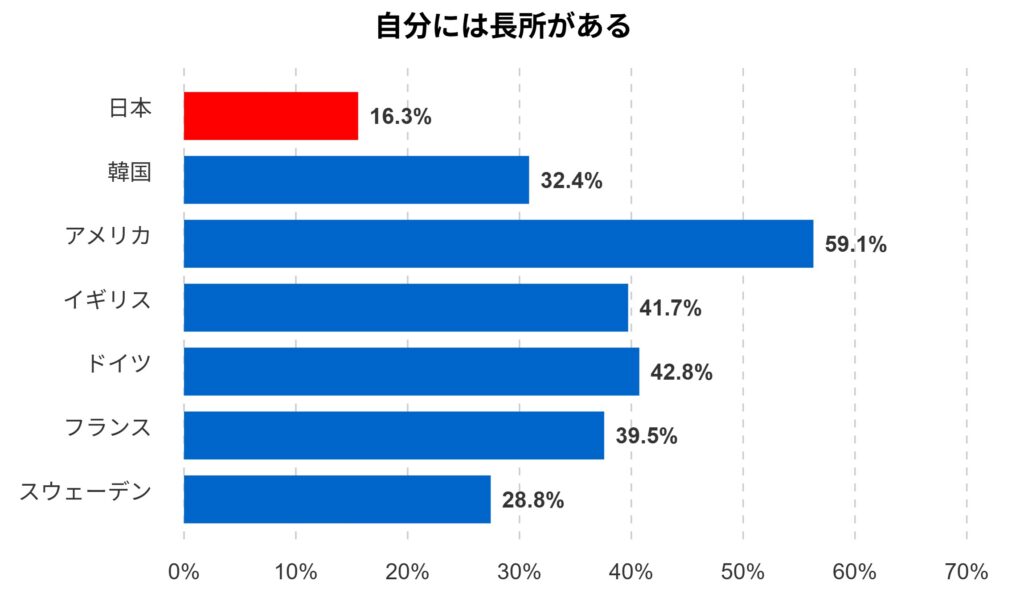

文部科学省の調査によると、日本の子どもの自己肯定感は国際的に見ても低い水準にあることが分かっています。特に「自分に満足している」と答えた中学生の割合は諸外国と比較して低い傾向にあり、子どもの自己肯定感を育てることが課題となっています。

自己肯定感が子どもの将来に与える影響

自己肯定感の高い子どもには、次のような特徴があることが研究で明らかになっています:

- 困難に直面しても粘り強く取り組む力(レジリエンス)が高い

- 新しいことに挑戦する意欲がある

- 健全な対人関係を築ける

- ストレスへの耐性が強い

- 学習意欲が高く、成績も良い傾向がある

私自身、高校生の息子を育てる中で、幼少期の言葉かけが現在の彼の姿に大きく影響していることを実感しています。子ども時代に築かれた自己肯定感は、人生の土台となり、成人してからの幸福度や成功にも影響するのです。

NGワード:避けるべき言葉かけとその理由

子どもへの何気ない一言が、自己肯定感を傷つけることがあります。以下に特に注意すべき言葉かけを紹介します。

1. 比較の言葉

このような比較の言葉は、子どもに「自分は劣っている」「条件付きでしか愛されない」という感覚を植え付けてしまいます。心理学研究によれば、子ども時代に頻繁に他者と比較された経験がある人は、成人後の自己肯定感が低くなる傾向があることが示されています。

2. 人格を否定する言葉

これらの言葉は子どもの行動ではなく、人格そのものを否定しています。子どもは自分自身と自分の行動を区別することが難しく、こうした言葉を「自分という存在が否定された」と受け取りやすいのです。

3. レッテル貼り

こうしたレッテル貼りは、子どもの可能性を狭め、「変われない」という固定観念を植え付けてしまいます。教育心理学者のキャロル・ドゥエック博士が提唱する「成長マインドセット」の研究によれば、能力は努力によって成長するという信念を持つ子どもの方が、実際の成長率も高いことが示されています。

4. 条件付きの愛情表現

愛情を条件付きで与えることは、子どもに「自分の価値は達成した結果によって決まる」という誤ったメッセージを送ります。これは、失敗を極端に恐れる完璧主義や、承認欲求の強い性格の原因となることがあります。

5. 感情を否定する言葉

子どもの感情を否定すると、自分の感情を信頼できなくなり、感情の健全な処理方法を学ぶ機会を奪ってしまいます。感情を抑え込むことは、のちの精神的な問題のリスクを高めると言われています。

IT業界で働く私は、職場でも感情を抑え込む文化を見てきました。そこでは「感情的にならないこと」が美徳とされがちですが、息子の子育てを通じて、感情を適切に表現することの大切さを学びました。感情を否定するのではなく、「どう表現するか」を教えることが重要なのです。

ベスト実践15選:自己肯定感を育む効果的な言葉かけ

それでは、子どもの自己肯定感を育むために効果的な言葉かけを15個紹介します。これらは日常の何気ない場面で使える実践的なフレーズです。

1. 存在を認める言葉

この言葉は、子どもの存在そのものを肯定します。特別な理由がなくても、ただそこにいるだけで価値がある存在だと伝えることで、無条件の愛情を感じさせることができます。

完璧を求めず、ありのままを受け入れることを伝える言葉です。子どもが自分自身を受け入れる土台となります。

2. 努力を認める言葉

結果ではなく、プロセスや努力を称える言葉かけです。教育心理学者のドゥエック博士の研究によれば、能力ではなく努力を褒められた子どもは、より困難な課題に挑戦する傾向があるそうです。

成長を具体的に伝えることで、子どもは自分の変化や成長を実感できます。「まだまだだね」ではなく「少しずつ」という言葉が重要です。

3. 自己決定を尊重する言葉

子どもの意見を聞き、尊重することで「自分の考えには価値がある」という感覚を育みます。すべての決断を任せるわけではなく、年齢に応じた選択肢の中で決める経験を与えることが大切です。

決断する権利とともに、その結果に対する責任感も育てることで、自律的な判断力を養います。

4. 感情を認める言葉

子どもの感情をそのまま受け止め、肯定することで、自分の感情を信頼する力が育ちます。感情そのものは否定せず、表現方法を教えることが大切です。

感情を認めつつも、建設的な問題解決の方向に導く言葉かけです。感情と行動は別であることを教えます。

5. 興味・関心を支える言葉

子どもの興味に対して純粋な関心を示すことで、「自分の関心事には価値がある」という感覚を育みます。

子どもの興味に寄り添い、共有体験を提案することで、探求心を支援します。自分の興味が他者にも認められる経験は自己肯定感を高めます。

6. 失敗を成長の機会として捉える言葉

失敗を恥じるものではなく、学びの機会として前向きに捉えられるようにする言葉かけです。失敗を恐れない姿勢は挑戦する勇気につながります。

結果だけでなく、そこからの学びに焦点を当てることで、失敗体験を価値あるものに変換します。

20年以上IT業界で働いてきた私の経験から言えば、新しい技術やサービスの開発では失敗は日常茶飯事です。重要なのは失敗をしないことではなく、失敗から速やかに学び、次に活かすことです。息子には小さい頃から「失敗したことよりも、そこから何を学んだかが大切だよ」と伝えるようにしています。

7. 無条件の愛情を伝える言葉

条件付きではない愛情を明確に言葉で伝えることが重要です。子どもは大人が思う以上に、こういった言葉を必要としています。

思いやりや気にかけていることを伝える言葉です。物理的に離れていても心はつながっていることを感じさせます。

8. 自律性を育む言葉

子どもの能力を信じつつも、必要なサポートを提供する姿勢を示す言葉です。適切な支援により、子どもは安心して挑戦できます。

子どもの能力を信頼しつつも、必要なときはサポートする意思を伝えることで、安心感と自信の両方を与えます。

言葉かけを効果的にするための5つのコツ

言葉の内容だけでなく、「どのように」伝えるかも重要です。以下のポイントを意識しましょう。

1. 言葉と態度の一致

言葉で「大丈夫だよ」と言いながら、表情や態度で不安や焦りを表していては効果がありません。非言語コミュニケーション(表情、声のトーン、姿勢など)は言葉以上に強いメッセージを送ります。

2. タイミングの重要性

子どもが受け入れられる状態にあるときに伝えることが大切です。興奮していたり、疲れていたりするときは、まず気持ちを落ち着かせてから話しましょう。

3. 具体的に伝える

「よくできたね」ではなく「粘土で形を作るのが上手になったね」のように、具体的に何が良かったのかを伝えることで、子どもは自分の強みを認識できます。

4. 一貫性を保つ

時々褒めるだけでなく、日常的に肯定的な言葉かけを続けることが重要です。自己肯定感は一朝一夕で育つものではなく、継続的な関わりの積み重ねによって形成されます。

5. 子どもの年齢に合わせた言葉選び

発達段階によって理解できる言葉や概念は異なります。小さな子どもには単純明快な言葉で、年齢が上がるにつれて抽象的な概念も含めて伝えていきましょう。

親自身の自己肯定感を高めることの重要性

子どもの自己肯定感を育むためには、親自身の自己肯定感も重要です。親が自分自身を大切にし、自分の感情や限界を認めることで、子どもにとっての最高のロールモデルになります。

親のセルフケアの重要性

- 自分を責めすぎない姿勢

- 自分の感情も大切にする習慣

- 完璧を求めず、「十分良い親」であることを許容する

心理学の研究では、親の自己肯定感と子どもの自己肯定感には相関関係があることが示されています。親自身が自己肯定感を高める取り組みをすることは、子どものためにもなるのです。

私も仕事と育児の両立に追われる日々の中で、「もっと子どもと向き合うべきだ」と自分を責めることがありました。しかし、「完璧な親はいない」と自分を許し、限られた時間の中で質の高い関わりを心がけることで、結果的に子どもとの関係も良好になりました。自分を大切にする姿勢は、子どもにも伝わるものなのです。

自己肯定感を育む家庭環境づくり

言葉かけに加えて、家庭環境も自己肯定感の形成に大きく影響します。

安全基地としての家庭

- 失敗しても批判されない雰囲気

- 感情を安心して表現できる場所

- 無条件に受け入れられる関係性

成長を見守る姿勢

- 子どものペースを尊重する

- 小さな成長も見逃さない観察眼

- 過干渉を避け、見守る勇気

家族の対話の質

- 食事の時間など、定期的な会話の機会を作る

- 「聞く」ことを大切にする姿勢

- オープンな質問で子どもの考えを引き出す

発達心理学の研究では、家族での対話の質が高い家庭の子どもは、自己肯定感が高い傾向があることが報告されています。特に、子どもの意見を尊重し、家族の意思決定に参加させることが重要だとされています。

学校や社会との連携

子どもの自己肯定感は家庭だけでなく、学校や地域社会でも育まれます。

教師との連携

- 子どもの特性や家庭での様子を共有

- 学校での子どもの様子を知る

- 共通の声かけやアプローチを検討

多様な体験の機会

- 地域活動への参加

- 異年齢の子どもとの交流

- 様々な大人との関わり

教育関連の研究によれば、多様な体験活動をしている子どもほど、自己肯定感が高い傾向があるとされています。特に、自然体験や社会貢献活動は自己肯定感の向上に効果的だと言われています。

まとめ:子どもの自己肯定感を育む親の役割

子どもの自己肯定感を育むために、親として最も大切なことは以下の点です:

- 存在そのものを認め、無条件の愛情を伝える

- 結果ではなく、努力や成長のプロセスに注目する

- 感情を否定せず、適切な表現方法を教える

- 子どもの自律性や主体性を尊重する

- 自分自身も自己肯定感を持ち、ロールモデルとなる

これらの実践は、特別なスキルではなく、日常の小さな関わりの積み重ねです。完璧を目指すのではなく、意識して取り組みながら、親子ともに成長していくことが大切です。

自己肯定感の高い子どもは、自分を信じる力を持ち、困難にも立ち向かえる強さを身につけていきます。それは、親として子どもに贈れる最高の贈り物の一つではないでしょうか。