「なぜ今日はやる気が出ないんだろう…」

「明日こそは早起きして勉強するぞ!と思っても続かない…」

「同僚はなぜあんなに意欲的に仕事に取り組めるんだろう…」

そんな疑問や悩みを抱えていませんか?

この記事では、心理学の「動機づけ理論」を通して、人間のやる気が生まれる仕組みをわかりやすく解説します。マズローの欲求階層説だけでなく、内発的・外発的動機づけや自己決定理論など、最新の理論も交えながら、あなた自身のモチベーションを高める具体的な方法を見つけることができます。読み終わる頃には、自分のやる気の源泉を理解し、日常生活や仕事で活かせるヒントを得られるでしょう。

動機づけ理論とは?基本の「き」から理解する

「動機づけ理論」とは、人間がなぜ特定の行動を起こすのか、その理由や仕組みを説明する心理学の理論です。私たちの日常生活のあらゆる行動には、何らかの「動機」が存在します。

朝起きて会社に行くのも、趣味に打ち込むのも、新しいスキルを学ぶのも、すべて何らかの「動機」に基づいています。この「動機」がどのように生まれ、どう行動に結びつくのかを体系的に説明したものが「動機づけ理論」なのです。

なぜ動機づけ理論を知ることが大切なのか?

動機づけ理論を知ることで、以下のようなメリットがあります:

- 自己理解の深化: 自分がなぜやる気になったり、逆にやる気をなくしたりするのかがわかる

- 効果的な目標設定: 自分に合った目標の立て方や達成方法がわかる

- 人間関係の改善: 他者のモチベーションを理解し、より良いコミュニケーションができる

- 仕事の効率化: チームや組織のモチベーションを高める方法がわかる

私自身、IT業界で20年近く働きながら、様々なプロジェクトチームをマネジメントしてきました。当初は「なぜ同じ条件なのに、チームによってパフォーマンスが大きく異なるのか?」と疑問に思っていましたが、動機づけ理論を学ぶことで腹落ちしたことがあります。特に、内発的動機づけを高める環境づくりを意識してからは、チームの雰囲気だけでなく、成果にも大きな変化が現れたのです。

マズローだけじゃない!5つの代表的な動機づけ理論

動機づけ理論と聞くと、多くの人がマズローの欲求階層説を思い浮かべるかもしれません。確かに重要な理論ですが、それ以外にも私たちの「やる気」を説明する様々な理論があります。ここでは、特に日常生活や仕事に活かしやすい5つの理論を紹介します。

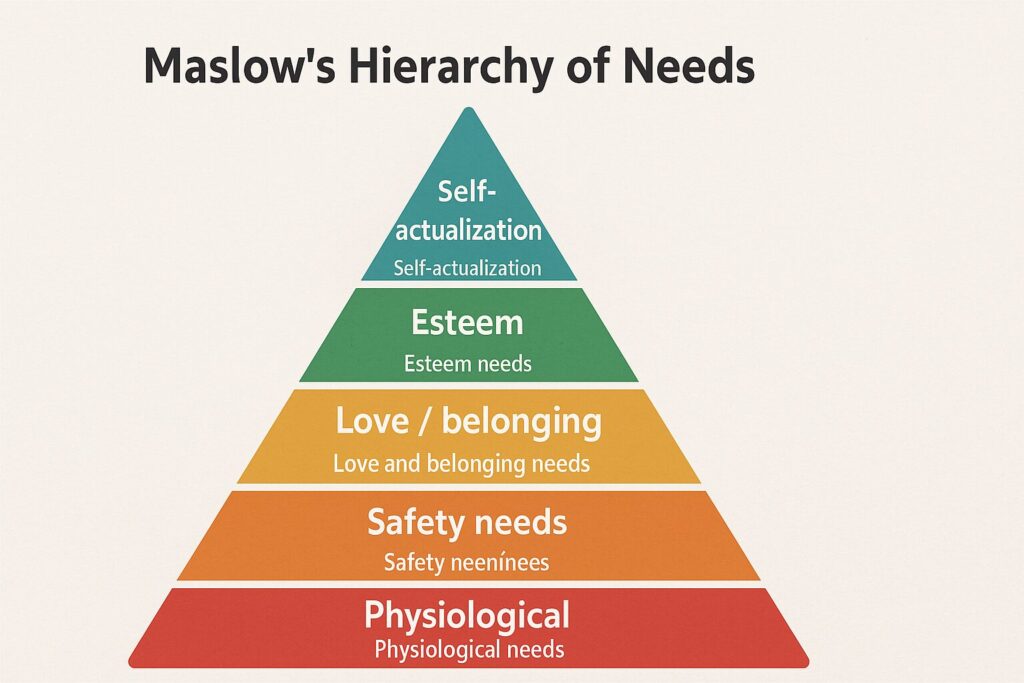

1. マズローの欲求階層説

心理学者アブラハム・マズローが1943年に発表した理論で、人間の欲求を5段階のピラミッド構造で説明しています。

- 生理的欲求: 食べる、寝る、水を飲むなどの基本的な生存欲求

- 安全欲求: 身体的・精神的な安全を求める欲求

- 社会的欲求: 所属や愛情、人間関係に関する欲求

- 承認欲求: 他者から認められたい、尊敬されたいという欲求

- 自己実現欲求: 自分の可能性を追求し、成長したいという欲求

マズローの理論によれば、下位の欲求が満たされると、人は上位の欲求を満たそうとするとされています。

この理論が示唆するのは、基本的な欲求(食事や安全など)が満たされていない状態では、より高次の欲求(承認や自己実現)に意識を向けるのは難しいということです。例えば、生活に不安を抱えている状態では、創造的な仕事に集中することは難しいでしょう。

2. ハーズバーグの二要因理論

心理学者フレデリック・ハーズバーグが1959年に提唱した理論で、仕事における満足と不満足は別々の要因によって引き起こされるとしています。

衛生要因(不満足を防ぐ要因)

- 給与・報酬

- 職場環境

- 会社の方針

- 上司との関係

- 雇用の安定

動機づけ要因(満足をもたらす要因)

- 達成感

- 承認

- 仕事そのものの魅力

- 責任

- 成長の機会

この理論のポイントは、「不満足の解消」と「満足の獲得」は別物だということです。例えば、給与アップは一時的に不満を解消するかもしれませんが、長期的なモチベーションには結びつきにくいのです。

3. 自己決定理論(SDT)

心理学者のエドワード・デシとリチャード・ライアンが1980年代に提唱した理論で、近年特に注目を集めています。この理論では、人間には以下の3つの基本的な心理的欲求があると説明しています:

- 自律性: 自分で選択し、決定する自由の欲求

- 有能感: 自分が効果的に行動できるという感覚の欲求

- 関係性: 他者とつながり、受け入れられる欲求

これら3つの欲求が満たされると、内発的動機づけが高まり、持続的なモチベーションが生まれるとされています。

私がプロジェクトマネージャーとして最も意識してきたのが、この自己決定理論です。チームメンバーに細かく指示するのではなく、大まかな方向性を示した上で自分で判断する余地を残す(自律性)、適切な難易度の仕事を任せる(有能感)、チーム内のコミュニケーションを活性化する(関係性)といった工夫をしたところ、メンバーの主体性が大きく向上しました。

4. 期待理論

人間行動の心理学的分析の第一人者として知られているビクター・ヴルームによって提唱されたこの理論は、モチベーションが以下の3つの要素の掛け算で決まると説明しています:

- 期待: 努力すれば成果が出るという確信

- 手段性: その成果が報酬につながるという確信

- 誘意性: その報酬が自分にとって価値があるという認識

この理論によれば、どれか一つでもゼロだと、モチベーション全体がゼロになります。例えば、いくら努力しても成果につながらないと感じたり(期待値ゼロ)、成果が出ても評価されないと思ったり(手段性ゼロ)、報酬に魅力を感じなかったり(誘意性ゼロ)すると、やる気は失われてしまうのです。

5. 目標設定理論

エドウィン・ロックとゲイリー・レイサムが提唱したこの理論は、適切な目標設定がモチベーションを高めることを示しています。効果的な目標の特徴は次のとおりです:

- 具体的: 曖昧ではなく明確な目標

- 測定可能: 進捗や達成度が測れる目標

- 挑戦的だが達成可能: 簡単すぎず難しすぎない目標

- 関連性: 自分の価値観や大きな目標と一致している目標

- 期限付き: 時間枠が設定されている目標

これは、ビジネスでよく言われるSMART原則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)とも一致しています。

内発的動機づけと外発的動機づけの違い

動機づけは大きく分けて「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」の2種類があります。この違いを理解することは、持続的なモチベーションを維持するために非常に重要です。

内発的動機づけとは

内発的動機づけとは、活動そのものに喜びや満足を感じて行動することを指します。

内発的動機づけの例:

- 好きな小説を読む

- 趣味の料理を楽しむ

- 興味のある分野について学ぶ

- 創造的な活動に取り組む

内発的動機づけに基づく行動は、外からの報酬がなくても継続しやすく、創造性や質の高いパフォーマンスを発揮しやすいとされています。

外発的動機づけとは

外発的動機づけとは、報酬の獲得や罰の回避など、外部からの刺激によって行動することを指します。

外発的動機づけの例:

- 給料をもらうために働く

- 試験でいい成績を取るために勉強する

- ダイエットのために嫌々ながら運動する

- 親に褒められるために手伝いをする

外発的動機づけは即効性がありますが、報酬がなくなると行動も止まりやすいという特徴があります。

研究でわかっている意外な事実

心理学者のエドワード・デシらの有名な研究では、もともと内発的に動機づけられていた活動に対して外部からの報酬(お金など)を与えると、かえってモチベーションが低下する「アンダーマイニング効果」が確認されています。

つまり、好きで取り組んでいた活動に対して報酬を与えると、「報酬のためにやる活動」という認識に変わり、内発的動機づけが損なわれる可能性があるのです。

外発的動機づけの内在化

自己決定理論では、外発的動機づけも以下のように段階的に内在化され、質が変わっていくと説明しています:

- 外的調整: 完全に外部からの報酬や罰で動機づけられる状態

- 取り入れ的調整: 自尊心や罪悪感などの内的な感情から動機づけられる状態

- 同一視的調整: 行動の価値や重要性を認識して動機づけられる状態

- 統合的調整: 行動が自己の価値観と完全に統合された状態

統合的調整は外発的動機づけでありながら、内発的動機づけに近い性質を持ちます。

例えば、最初は単に給料のために(外的調整)始めた仕事でも、その仕事の社会的意義を理解し(同一視的調整)、やがて自分のアイデンティティの一部となる(統合的調整)と、より自律的な動機づけへと変化していくのです。

私も、最初は単に収入のために始めたITの仕事が、次第に「人々の生活をより良くするためのサービスを提供する」という意義を見出すようになり、今ではライフワークとして取り組んでいます。この変化によって、仕事へのアプローチや満足度も大きく変わりました。

自分のモチベーションタイプを知る簡単診断

自分がどのようなタイプの動機づけに反応しやすいかを知ることは、効果的なモチベーション戦略を立てる上で非常に重要です。以下の質問に答えて、あなたのモチベーションタイプを診断してみましょう。

モチベーションタイプ診断(各質問に1~5の点数をつけてください)

1: 全く当てはまらない 〜 5: 非常に当てはまる

内発的動機に関する質問

- 新しいことを学ぶこと自体に喜びを感じる

- 好奇心から新しいことに挑戦することが多い

- 難しい問題に取り組むこと自体が楽しい

- 自分の技術や能力を向上させること自体が満足感をもたらす

- 自分の興味に基づいて自由に選択できる状況が好きだ

外発的動機に関する質問

- 目に見える成果や報酬があると頑張れる

- 他の人から認められることでやる気が出る

- 締め切りがないと行動するのが難しい

- 競争状況や比較があるとモチベーションが上がる

- 自分の努力が評価されないと意欲が下がる

集計方法

- 内発的動機の合計点:_____

- 外発的動機の合計点:_____

結果の解釈

- 内発的動機が高い(20点以上): あなたは活動そのものに喜びを見出すタイプです。自律性を重視し、自分で選択できる環境で力を発揮します。

- 外発的動機が高い(20点以上): あなたは明確な目標や報酬があると力を発揮するタイプです。明確なフィードバックや承認が重要です。

- 両方とも高い: バランスの取れたタイプで、状況に応じて柔軟に対応できます。

- 両方とも低い: モチベーションを見つけるのに苦労しているかもしれません。新しい刺激や意味を見つける必要があるかもしれません。

動機づけタイプ別おすすめの戦略

内発的動機が高い人向け戦略

- 自分で計画を立てる自由を確保する

- 興味のある分野を深掘りする時間を意図的に作る

- 新しい知識やスキルを習得する機会を積極的に探す

- 創造性を発揮できるプロジェクトに関わる

- 「なぜ」これをするのかという意義や目的を明確にする

外発的動機が高い人向け戦略

- 明確で測定可能な目標を設定する

- 小さな目標を達成するごとに自分にご褒美を用意する

- 進捗状況を視覚化して確認できるようにする

- 信頼できる人に進捗を報告する仕組みを作る

- 競争や比較の要素を取り入れる(ただし過度にならないよう注意)

日常生活で使える!動機づけ理論の実践的活用法

ここまで学んだ動機づけ理論を日常生活で活かす具体的な方法を見ていきましょう。仕事、学習、健康習慣など、様々な場面での実践法を紹介します。

仕事のモチベーションを高める方法

1. 仕事の意義を再確認する(自己決定理論)

単なる「お金を稼ぐ手段」と捉えるのではなく、その仕事が誰かの役に立っているか、社会にどのような価値を提供しているかを考えてみましょう。意義を見出すことで、外発的だった動機が内在化していきます。

2. 自分にとっての成功を再定義する(目標設定理論)

会社が定める評価基準だけでなく、自分自身の価値観に基づいた「成功」を定義しましょう。例えば「新しいスキルの習得」「チームメンバーの成長」なども成功の一部と捉えることで、多角的なモチベーションが生まれます。

3. 自律性を高める工夫をする(自己決定理論)

完全な自由がなくても、小さな選択肢を増やすことで自律性を高められます。例えば、一日のタスクの順番を自分で決める、作業場所を変えてみる、やり方を工夫するなど、自分でコントロールできる部分を見つけましょう。

4. フロー状態を作り出す

心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した「フロー」とは、活動に完全に没頭し、時間の感覚も忘れるような最適な心理状態を指します。フロー状態に入るには:

- スキルと挑戦のバランスが取れた課題に取り組む

- 明確な目標と即時フィードバックがある状態を作る

- 集中できる環境を整える(通知をオフにするなど)

私の場合、複雑なシステム設計に取り組む際に、意図的に2時間の「ディープワーク」タイムを設定し、すべての通知をオフにして集中しています。この時間は驚くほど生産性が高く、創造的なアイデアも生まれやすいのです。

学習・自己啓発のモチベーションを維持する方法

1. 学習の目的を明確にする(目標設定理論)

「なぜこれを学ぶのか」という目的を明確にすることで、学習へのモチベーションが高まります。資格取得のためなのか、特定の問題を解決するためなのか、純粋な好奇心からなのかを意識しましょう。

2. 小さな成功体験を積み重ねる(期待理論)

大きな目標を小さなステップに分割し、達成感を頻繁に味わえるようにしましょう。例えば、1冊の本を読破するのではなく、1日10ページ読むという目標に変えることで、毎日の達成感が得られます。

3. 学習コミュニティに参加する(自己決定理論の関係性欲求)

同じ目標を持つ仲間と一緒に学ぶことで、孤独感を減らし、互いに刺激し合えます。オンラインコミュニティでも、定期的な勉強会でも構いません。

4. 学習方法を自分に合わせてカスタマイズする(自己決定理論の自律性)

自分の学習スタイルに合った方法を選びましょう。視覚的に学ぶのが得意なら図や動画を活用する、音声で学ぶのが好きならポッドキャストを利用するなど、自分に合った方法を見つけることが重要です。

健康習慣のモチベーションを持続させる方法

1. 「やらないといけない」から「やりたい」へ転換する(内発的動機づけ)

例えば運動なら、義務感からではなく、体を動かす心地よさや運動後の爽快感に注目してみましょう。自分が楽しいと感じる運動方法を探すことも大切です。

2. 習慣化のハードルを下げる

「1日30分運動する」という目標ではなく、「靴を履いて外に出る」という超簡単な目標から始めましょう。始めることのハードルを下げれば、その先の行動につながりやすくなります。

3. ソーシャルコミットメントを活用する(外発的動機づけの内在化)

友人と一緒に健康目標に取り組む、SNSで宣言するなど、社会的なコミットメントを作ることで、やめにくい環境を作りましょう。

4. 自分の価値観と結びつける(自己決定理論)

健康習慣を「長生きするため」という抽象的な理由ではなく、「大切な家族と長く一緒にいるため」「好きな趣味を続けるため」など、自分の価値観と結びつけることで、動機の質が変わります。

モチベーション低下の原因と対処法

私たちはしばしばモチベーションの低下に悩まされます。その原因と効果的な対処法を理解しておきましょう。

モチベーション低下の主な原因

- 自律性の欠如 自分でコントロールできないと感じる状況では、モチベーションが急速に低下します。

- 有能感の喪失 能力不足や失敗の連続により、「自分にはできない」と感じると意欲が減退します。

- 関係性の欠如 孤立感や所属意識の欠如もモチベーションを下げる要因です。

- 目標の不明確さ 何を目指しているのかわからない状態では、行動の意味を見出しにくくなります。

- バーンアウト(燃え尽き症候群) 長期間の過度なストレスや疲労の蓄積により、意欲が完全に失われた状態です。

状況別対処法

自律性を失った場合:

- 小さな選択肢を増やす(例:作業の順番を自分で決める)

- 意思決定の範囲を少しずつ広げる

- 不満を具体的に言語化し、改善できる部分を探す

有能感を失った場合:

- スキルと挑戦のバランスを見直す

- より小さな目標を設定し、成功体験を積み重ねる

- 必要なスキルを習得するための具体的な計画を立てる

関係性を感じられない場合:

- 同じ目標や興味を持つコミュニティに参加する

- メンターやロールモデルを見つける

- 協力的な関係を構築できる環境を探す

目標が不明確な場合:

- 「5 Whys」技法で本当の目的を探る(なぜそれをするのか、を5回繰り返し問う)

- 短期、中期、長期の明確な目標を設定する

- 自分の価値観に基づいた目標を再設定する

バーンアウトの場合:

- 必要に応じて専門家(医師やカウンセラー)に相談する

- 休息と回復の時間を確保する

- 仕事とプライベートの境界を明確にする

- エネルギーを奪う活動を特定し、削減する

私自身、若い頃に大規模プロジェクトの連続で完全に燃え尽きてしまった経験があります。その時は、まず2週間の完全休暇を取り、自然の中で過ごす時間を作りました。そして、復帰後は「ノー」と言える勇気を持ち、自分のキャパシティを超える仕事は引き受けないようにしました。また、毎日の瞑想と運動を習慣化することで、ストレス耐性も高まりました。バーンアウトからの回復には時間がかかりますが、自分のパフォーマンスだけでなく、人生の質を高めるきっかけにもなり得るのです。

まとめ:自分に合ったやる気の引き出し方

これまで様々な動機づけ理論と実践法を見てきましたが、最も重要なのは「自分に合った方法を見つける」ことです。

記事のポイントまとめ

- 動機づけには内発的(活動自体が楽しい)と外発的(報酬のため)の2種類がある

- 持続的なモチベーションには、自律性・有能感・関係性の3つの心理的欲求が重要

- 外発的動機づけでも、意義を見出すことで内在化し、質が高まる

- 効果的な目標設定(SMART目標)がモチベーションを高める

- 自分のモチベーションタイプを知り、それに合った戦略を立てることが大切

- モチベーション低下には必ず原因があり、適切な対処法がある

最後に:モチベーションは管理するもの

動機づけは「あるか、ないか」の二択ではなく、「育て、管理するもの」です。人間の心理は複雑で、常に変化します。時には高いモチベーションで溢れ、時には何もする気が起きない日もあるでしょう。それは完全に正常なことです。

大切なのは、動機づけの仕組みを理解し、自分自身や周囲の人のモチベーションを高める方法を知っておくことです。そして、一時的なモチベーション低下に振り回されず、長期的な視点で自分のやる気を育てていく姿勢を持ちましょう。

次のステップ:自分のモチベーション・ジャーナルを始める

この記事を読んで終わりにするのではなく、実際に行動に移しませんか? まずは1週間、毎日の自分のモチベーションレベルとその要因を記録する「モチベーション・ジャーナル」を始めてみましょう。

- モチベーションの高さを10点満点で評価する

- その日に感じた自律性、有能感、関係性も記録する

- モチベーションを高めた/下げた出来事をメモする

- 翌日、モチベーションを高めるために取り組むことを1つ決める

この簡単な習慣を通じて、自分のモチベーションパターンを理解し、より効果的にやる気を引き出せるようになるでしょう。

もし動機づけ理論についてさらに詳しく知りたい方は、ダニエル・ピンクの著書『モチベーション3.0』がおすすめです。自己決定理論を中心に、動機づけ研究をわかりやすく解説しています。