毎年のように襲ってくる花粉症の症状。「去年よりも今年の方が辛い…」とお感じの方も多いのではないでしょうか?実は私たちの何気ない日常習慣が、花粉症を悪化させている可能性があります。本記事では、花粉症を悪化させる代表的なNG習慣5つと、その改善策をご紹介します。明日からすぐに実践できるケア方法で、つらい花粉症を少しでも和らげましょう。

この記事で分ること:花粉症を悪化させる5つの日常習慣と、すぐに実践できる具体的な改善策がわかります。症状を和らげるための生活習慣の見直しポイントを解説しています。

花粉症が年々悪化する理由とは?

「最近の花粉症は昔より酷くなった気がする…」そう感じている方は少なくありません。実際に、日本アレルギー学会の調査によると、過去10年間で花粉症患者数は約1.5倍に増加したというデータもあります。

花粉症悪化の主な要因

花粉症が悪化する原因として、以下のような要因が考えられます:

- 環境要因:大気汚染や気候変動などにより、花粉の飛散量や品質が変化

- 生活習慣の変化:現代特有のストレスや食生活の乱れ

- 住環境の変化:気密性の高い住宅による室内花粉の蓄積

- 免疫システムの変化:加齢や体質変化による免疫反応の過敏化

特に注目すべきは「生活習慣」です。私たちの日常に潜む何気ない習慣が、実は花粉症を悪化させている可能性があるのです。

花粉症悪化のNG習慣① 帰宅後すぐに部屋に入る

なぜNG?

外出先から帰ってきて、そのまま部屋に入ってしまうと、衣服や髪の毛に付着した花粉を室内に持ち込むことになります。日本アレルギー協会の調査によると、何も対策をしないまま帰宅した場合、室内の花粉濃度は外出前の約3倍になるというデータも。

一度室内に持ち込まれた花粉は、カーペットやソファ、寝具などに蓄積され、長期間にわたって症状を悪化させる原因となります。

改善策:帰宅時の「花粉落とし」ルーティン

- 玄関先での対策:

- 衣服についた花粉を玄関先でしっかり払い落とす

- 専用の花粉払いブラシを使うとより効果的

- 可能であれば、屋外設置型の空気シャワーを利用する

- 帰宅後すぐにすべきこと:

- 外出時に着ていた洋服はすぐに洗濯機へ

- シャワーを浴びて髪や肌についた花粉を洗い流す

- 洗顔・うがいを念入りに行う

- 玄関周りの環境整備:

- 粘着マットの設置

- 帰宅用セットの準備(着替え、洗顔グッズなど)

「花粉を持ち込まない」という意識が、室内での症状軽減に大きく貢献します。玄関先での数分間のケアが、その後の数時間の快適さを左右するのです。

花粉症悪化のNG習慣② 寝る直前までスマホを見る

なぜNG?

夜遅くまでスマホやパソコンを使用する習慣は、花粉症の症状を悪化させる要因になります。その理由は2つあります。

- 目の乾燥と刺激: デジタルデバイスからのブルーライトは目の表面を乾燥させ、花粉などのアレルゲンに対する防御機能を低下させます。特に就寝前のスマホ使用は、目の表面が乾燥した状態で寝ることになり、翌朝の目のかゆみや充血などの症状を強めてしまいます。

- 睡眠の質低下: ブルーライトは睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、睡眠の質を低下させます。米国睡眠財団の研究によると、質の良い睡眠が取れないと免疫機能が低下し、アレルギー反応が強く出やすくなるとされています。

改善策:質の良い睡眠のための習慣づくり

- 就寝前のデジタルデトックス:

- 就寝の2時間前からはスマホやパソコンの使用を控える

- どうしても使用する場合はブルーライトカットメガネを着用する

- スマホの「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を活用

- 目のケア:

- 花粉の飛散が多い日は洗眼薬を使用して就寝前に目を洗浄

- 蒸しタオルで目の周りを温めるとリラックス効果も

- 睡眠環境の整備:

- 寝室の花粉対策(空気清浄機の設置、こまめな掃除)

- 適切な温度・湿度管理(18〜23度、湿度50〜60%が理想的)

- 寝具の定期的な洗濯・乾燥(週1回程度)

睡眠の質を高めることは、花粉症対策だけでなく健康全般に良い影響をもたらします。特に花粉症シーズンは、睡眠環境を見直す良い機会と捉えましょう。

花粉症悪化のNG習慣③ 刺激物の過剰摂取

なぜNG?

辛い食べ物やアルコール、カフェインなどの刺激物を過剰に摂取すると、体内の炎症反応が活性化され、花粉症の症状を悪化させることがあります。特に以下の食品・飲料には注意が必要です。

- アルコール: アルコールに含まれるヒスタミンという物質は、花粉症と同様のアレルギー症状を引き起こします。また、アルコールは血管を拡張させるため、鼻づまりを悪化させる作用もあります。日本アレルギー協会の調査では、花粉症シーズンのアルコール摂取が症状を平均30%増悪させるという結果も。

- 辛い食べ物: 唐辛子などの刺激物は鼻粘膜を刺激し、一時的に鼻づまりが解消されたように感じることがありますが、その後反動で症状が悪化することがあります。

- 加工食品・インスタント食品: 保存料や着色料などの添加物は、一部の人のアレルギー反応を強める可能性があります。また、これらの食品は一般的に炎症を促進する成分が多く含まれています。

改善策:花粉症に優しい食生活

- 抗炎症作用のある食品を積極的に:

- オメガ3脂肪酸を含む食品(青魚、亜麻仁油など)

- 発酵食品(納豆、味噌、キムチなど)

- 抗酸化物質を含む野菜・果物(ブロッコリー、ほうれん草、ブルーベリーなど)

- 花粉症シーズンの飲酒ルール:

- アルコールの量を普段の半分程度に減らす

- 赤ワインなどヒスタミン含有量が多い酒類は控える

- 飲酒後は多めの水分摂取で代謝を促進

- 食事の摂り方:

- 規則正しい食事時間を心がける

- よく噛んで食べる(消化・吸収を助け、免疫機能を整える)

- 夕食は就寝の3時間前までに済ませる

食事による体質改善は即効性はありませんが、継続することで徐々に効果が現れます。特に花粉症シーズンの2〜3ヶ月前から意識して取り組むことをおすすめします。

花粉症悪化のNG習慣④ 薬の正しくない飲み方

なぜNG?

花粉症薬は、正しく使用することで高い効果を発揮します。しかし、以下のような間違った使い方をしている方も少なくありません。

- 症状が出てから薬を飲み始める: 花粉症の薬(特に抗ヒスタミン薬)は、症状が現れてから飲むよりも、花粉の飛散開始前から予防的に服用した方が効果的です。日本耳鼻咽喉科学会の調査によると、飛散開始2週間前から服用を始めた群は、症状出現後に服用を始めた群と比較して、症状スコアが約40%低かったというデータもあります。

- 自己判断で薬の量を調節する: 「効きが弱い」と感じて勝手に量を増やしたり、「症状が治まった」と感じて突然服用を中止したりすることは、症状の悪化や副作用のリスクを高めます。

- 異なる種類の薬を併用する: 市販薬と処方薬の併用や、複数の花粉症薬の併用は、思わぬ副作用を引き起こす可能性があります。

改善策:花粉症薬の正しい使い方

- 予防的な服用:

- 花粉飛散予測を確認し、飛散開始の1〜2週間前から服用を開始

- 症状がない日でも規則正しく服用を続ける

- 医師・薬剤師に相談:

- 自分の症状や生活スタイルに合った薬を選ぶ

- 副作用の心配がある場合は事前に相談

- 市販薬を選ぶ際も薬剤師に相談する習慣を

- 服用タイミングの工夫:

- 眠気の出やすい薬は夜に服用

- 24時間効果が持続するタイプは毎日同じ時間に服用

- 食後に服用すると胃への負担が軽減される薬もある

- 薬の特性を理解する:

- 抗ヒスタミン薬:かゆみやくしゃみに効果的

- ステロイド点鼻薬:鼻づまりに効果的

- 抗ロイコトリエン薬:長期的な症状コントロールに効果的

薬は「症状を抑える道具」であり、正しく使うことで最大限の効果を得られます。不安な点があれば、必ず医療専門家に相談しましょう。

花粉症悪化のNG習慣⑤ ストレスをためこむ生活習慣

なぜNG?

ストレスと花粉症の関係は、近年の研究で明らかになってきています。ストレスが長期間続くと、自律神経のバランスが乱れ、免疫系の過剰反応(アレルギー反応)を引き起こしやすくなります。

- ストレスホルモンの影響: 慢性的なストレス下では、コルチゾールなどのストレスホルモンが長期間分泌され続けます。このホルモンは一時的には炎症を抑える作用がありますが、長期間分泌され続けると逆に免疫システムのバランスを乱し、アレルギー反応が起こりやすくなります。

- 睡眠の質の低下: ストレスは睡眠の質を下げる原因にもなります。前述の通り、睡眠不足は花粉症症状を悪化させる要因の一つです。

- 悪循環の形成: 花粉症の症状自体がストレスとなり、さらに症状を悪化させるという悪循環に陥りやすくなります。

改善策:ストレス管理と自律神経を整える習慣

- リラクゼーション法の取り入れ:

- 深呼吸(腹式呼吸):1日3回、各5分程度

- 瞑想やマインドフルネス:アプリなどを活用して始めやすく

- 軽いストレッチやヨガ:特に首や肩周りの緊張をほぐす

- 適度な運動:

- 花粉の少ない時間帯や室内での運動を心がける

- ウォーキングや水泳など無理のない運動を選ぶ

- 週2〜3回、30分程度の運動が目安

- 趣味や楽しみの時間確保:

- 花粉症シーズンこそ、自分を楽しませる時間を意識的に作る

- 屋内で楽しめる趣味を見つける

- 友人との交流(オンラインでも)を大切に

- セルフケアの習慣化:

- 湯船にゆっくりつかる

- アロマテラピーの活用(ラベンダーやカモミールなど)

- 温かい飲み物でリラックス

ストレス管理は即効性はありませんが、長期的に続けることで大きな効果をもたらします。花粉症シーズンだけでなく、年間を通じて取り組むことが理想的です。

花粉症対策の新常識!改善策まとめ

ここまでご紹介した5つのNG習慣と改善策をおさらいします。

①帰宅後すぐに部屋に入る

- NG理由:衣服や髪についた花粉を室内に持ち込む

- 改善策:玄関先での花粉払い、帰宅後すぐに着替え・シャワー

②寝る直前までスマホを見る

- NG理由:目の乾燥、睡眠の質低下による免疫機能の低下

- 改善策:就寝2時間前からのデジタルデトックス、目のケア

③刺激物の過剰摂取

- NG理由:体内の炎症反応の活性化、粘膜刺激

- 改善策:抗炎症作用のある食品摂取、アルコール・辛い食べ物の制限

④薬の正しくない飲み方

- NG理由:薬の効果が十分に発揮されない、副作用リスク

- 改善策:予防的な服用、医師・薬剤師への相談、正しい服用タイミング

⑤ストレスをためこむ生活習慣

- NG理由:免疫バランスの乱れ、自律神経の乱れ

- 改善策:リラクゼーション法、適度な運動、趣味・楽しみの時間確保

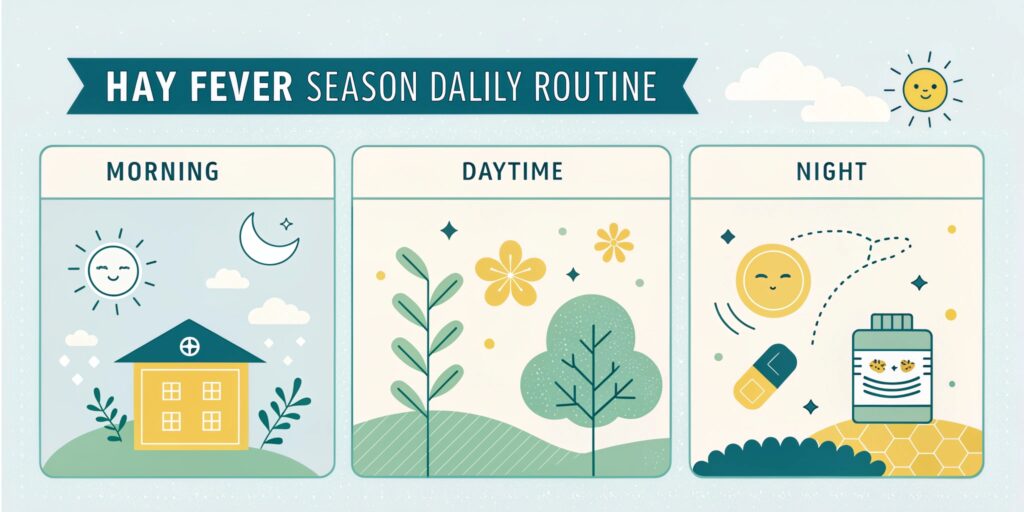

花粉症シーズンの1日の過ごし方例

朝:

- 前日の花粉飛散情報・天気予報をチェック

- 予防薬の服用

- 外出時は花粉対策グッズを忘れずに

日中:

- 外出から帰ったらすぐに花粉を落とす

- こまめな手洗い・うがい

- 水分補給を忘れずに

夜:

- 入浴で一日の花粉を洗い流す

- デジタルデバイスは就寝2時間前までに

- リラックスタイムを確保

日々の小さな習慣改善が、花粉症との上手な付き合い方につながります。すべてを一度に変えるのは難しいので、まずは取り組みやすいものから始めてみましょう。

花粉症と上手に付き合うために

花粉症は完全に治すことが難しい症状ですが、適切な対策と生活習慣の改善により、症状を大幅に軽減することが可能です。

専門医への相談を検討しましょう

自己対策だけでは症状が改善しない場合は、アレルギー専門医への相談を検討しましょう。特に以下のような場合は、専門医の診察をおすすめします:

- 市販薬での対応が難しいほど症状が重い

- 複数のアレルギーを抱えている

- 喘息などの合併症がある

- 症状が年々悪化している

医師との相談により、舌下免疫療法など長期的な治療選択肢も検討できます。

信頼できる情報源の活用

花粉症に関する情報は年々更新されています。以下のような信頼性の高い情報源を活用しましょう:

最新の情報を取り入れながら、自分に合った対策を見つけていくことが大切です。

まとめ

花粉症の症状悪化は、私たちの日常に潜む小さな習慣が原因になっていることが少なくありません。今回ご紹介した5つのNG習慣を意識し、少しずつ改善していくことで、花粉症の症状を軽減することができます。すべての対策を一度に行うのは難しいかもしれませんが、できることから少しずつ取り入れていきましょう。

あなたにとって花粉のシーズンが少しでも快適なものになりますように。