春になると耳にすることが多くなる「黄砂」と「PM2.5」。テレビの天気予報やニュースでよく取り上げられますが、この2つの違いを明確に説明できる方は意外と少ないのではないでしょうか。両者は見た目や影響が似ているようで、実は全く異なる特性を持っています。本記事では、黄砂とPM2.5の基本的な違いから健康への影響、そして忙しい日常の中でもすぐに実践できる効果的な対策までを詳しく解説します。アレルギー症状や呼吸器トラブルが気になる方、空気環境を改善したい方は、ぜひ最後までお読みください。

この記事でわかること: 黄砂とPM2.5の発生源や健康への影響の違い、そして忙しい日常の中でも簡単に取り入れられる実践的な対策方法を知ることができます。時間がなくても空気環境を改善したい方必見です。

黄砂とPM2.5の基本的な違い

| 黄砂 | PM2.5 | |

|---|---|---|

| 発生源 | 自然現象(東アジアの砂漠地帯) | 主に人間の活動(工場、自動車など) |

| 主成分 | 鉱物(石英、長石など) | 炭素、硝酸塩、硫酸塩、金属など多様 |

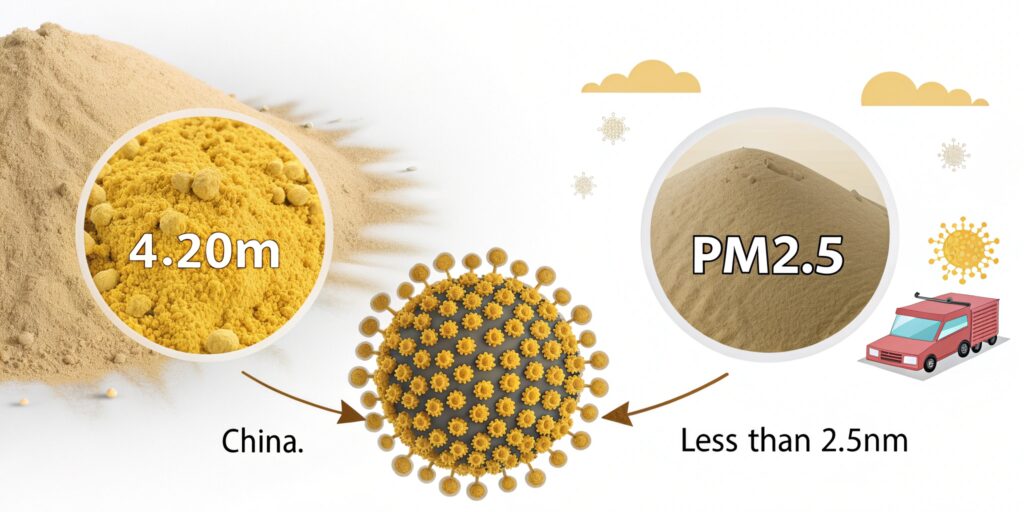

| 粒子の大きさ | 主に4µm程度(2.5µm以下の粒子も含む) | 2.5µm以下 |

| 発生時期 | 春(2月~5月)に多い | ほぼ一年中存在する |

発生源と性質の違い

黄砂とPM2.5は見た目は似ていても、その発生源や性質に大きな違いがあります。黄砂は主に中国の砂漠地帯や乾燥した地域から風によって舞い上げられた砂や鉱物粒子のことを指します。偏西風に乗って中国東部・朝鮮半島を経由し、日本へと飛来する自然現象です。一方、PM2.5は大気中に浮遊する直径2.5μm(マイクロメートル)以下の非常に小さな粒子状物質の総称です。PM2.5は自然由来のものだけでなく、燃焼による煙や排気ガス、工場や建設現場で生じる粉塵など人間の活動によるものも含まれています。つまり、黄砂は自然現象、PM2.5は大きさを基準とした区分であり、その中には人工的な汚染物質も多く含まれているのです。

粒子サイズと健康リスク

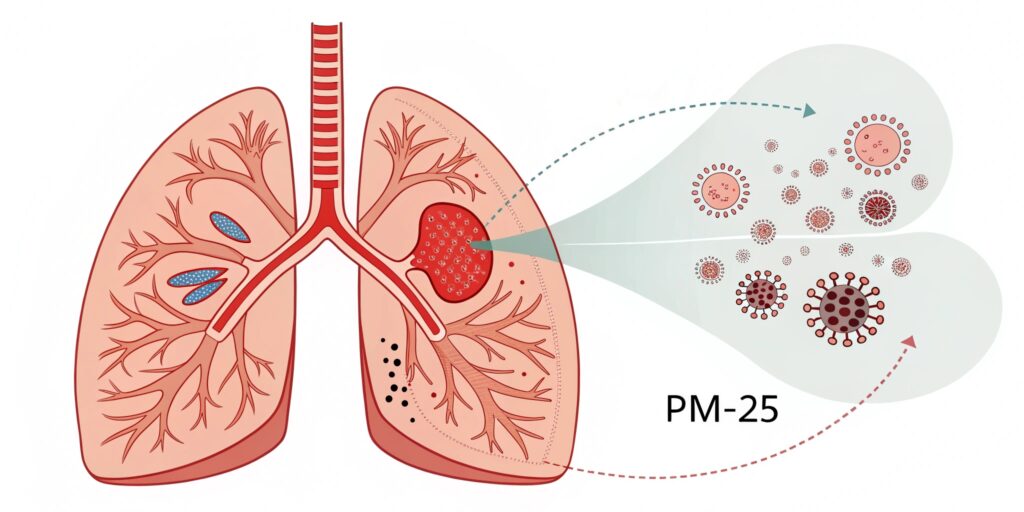

黄砂の粒子サイズはおよそ0.5~5μmですが、PM2.5は名前の通り2.5μm以下の微小粒子です。この大きさの違いは健康への影響に直結します。特筆すべきは、黄砂の中でも小さな粒子はPM2.5の範疇に入るということです。粒子が小さいほど肺の奥深くまで入り込みやすくなり、健康リスクも高まります。PM2.5に分類される微小粒子は肺胞にまで到達し、血液中に入り込む可能性があるため、より深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。このサイズの違いは、私たちが対策を考える上で非常に重要なポイントとなります。

シーズン性と予測のしやすさ

黄砂とPM2.5では発生する時期や予測のしやすさも異なります。黄砂は主に2月~5月の春頃がピークとなり、秋にも発生することがありますが、雨の多い夏や雪の多い冬にはほとんど発生しません。季節性があるため、ある程度予測しやすいという特徴があります。一方でPM2.5は季節性がなく1年中発生する可能性があります。これは人間活動由来の汚染物質が常に発生しているためです。この違いを理解することで、季節に応じた効果的な対策を講じることができるでしょう。

黄砂の特徴と健康への影響

黄砂は自然現象とはいえ、健康への影響は軽視できません。特に近年の黄砂には、発生源周辺の工業地帯で排出された有害物質が付着していることも報告されています。

黄砂による主な症状

- 呼吸器への影響: 喉の痛み、咳、痰

- 目や皮膚への刺激: 目のかゆみや充血、皮膚の乾燥や炎症

- アレルギー反応: くしゃみ、鼻水、鼻づまり

「花粉症と症状が似ている」と感じる方も多いですが、黄砂にはアレルギー反応を引き起こす性質があります。さらに、黄砂粒子に付着した細菌やウイルスが呼吸器感染症のリスクを高める可能性も指摘されています。

PM2.5の特徴と健康への影響

PM2.5は粒子が非常に小さいため、吸い込むと肺の奥深くまで入り込み、血管を通じて全身に影響を及ぼす可能性があります。そのため、黄砂よりも健康リスクが高いとされています。

PM2.5による主な健康影響

- 短期的影響: 咳、呼吸困難、めまい、頭痛

- 長期的影響: 肺機能の低下、喘息の悪化、心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患のリスク増加

- 子どもや高齢者への影響: 発達中の子どもや呼吸器・循環器系が弱っている高齢者は特にリスクが高い

WHO(世界保健機関)は、「PM2.5には安全な閾値はない」との見解を示しており、できる限り曝露を減らすことが望ましいとされています。忙しい日常の中でも、PM2.5対策は健康管理の一環として意識したいポイントです。

黄砂とPM2.5が併発する時期と危険性

春先は黄砂の飛来がピークを迎え、同時にPM2.5濃度も高まることがあります。このような状況は「複合汚染」と呼ばれ、それぞれが単独で存在する場合よりも健康リスクが高まる可能性があります。

複合汚染時の注意点

- 相乗効果: 黄砂粒子にPM2.5が付着することで、より有害物質が肺に到達しやすくなる

- 長期滞留: 気象条件によっては、大気中に長く滞留し、影響が長引くことがある

- 特に注意が必要な人: 呼吸器・循環器疾患のある方、子ども、高齢者、妊婦

「花粉症の薬を飲んでいるから大丈夫」と思われるかもしれませんが、黄砂とPM2.5の影響は花粉症とは異なるメカニズムもあります。特に併発時には積極的な対策が必要です。

今すぐできる身近な対策8選

忙しい毎日を送る皆さんのために、時間をかけずに今日から実践できる対策をご紹介します。

1. 高性能マスクの活用

黄砂やPM2.5から身を守るための最も基本的な対策は、外出時に適切なマスクを着用することです。特にPM2.5対応の高性能マスクが効果的です。一般的な不織布マスクでも一定の効果はありますが、より小さな粒子を効率よくフィルタリングできるN95規格などの高性能マスクがより効果的です。マスクを選ぶ際は密着性にも注意し、顔とマスクの間に隙間ができないようにしましょう。また、使い捨てマスクは使用期限があるため、適切なタイミングでの交換も重要です。マスクの着用は特にアレルギー症状がある方や呼吸器系の持病がある方には強くお勧めします。

2. 空気清浄機の効果的な活用法

室内での対策として最も効果的なのが、PM2.5対応の高性能空気清浄機の使用です。空気清浄機を選ぶ際は、HEPAフィルターを搭載し、部屋の広さに適したものを選びましょう。設置場所も重要で、窓際や出入口付近に置くことで外から入ってくる粒子をいち早く捕捉できます。また、空気清浄機と除湿機能を併用することで、室内の湿度も適切にコントロールでき、カビやダニの発生も抑制できます。特に花粉シーズンと黄砂が重なる春先は、24時間稼働させることで室内環境を大幅に改善できるでしょう。

3.外出後の即効クリーニング術

黄砂やPM2.5の影響を最小限に抑えるためには、外出後の素早いケアが重要です。帰宅したらまず、玄関に入る前に服や髪をはたいて粒子を払い落としましょう。可能であれば、玄関に小型の空気清浄機を置いておくと、屋内に持ち込む粒子をさらに減らせます。その後、手洗い・うがい・洗顔を徹底して行い、外出時に付着した粒子を洗い流します。特に目や鼻の周りは丁寧に洗い、アレルギー症状の緩和を図りましょう。また、外出時に着ていた服は室内に持ち込まず、すぐに洗濯するか、ブラッシングして保管するのが理想的です。

4. 洗濯物の賢い管理方法

黄砂やPM2.5が多い日に洗濯物を外に干すと、せっかく洗ったのに粒子が付着してしまいます。濃度が高い日は、思い切って室内干しに切り替えましょう。部屋干しの際の悩みである生乾き臭や乾きにくさは、衣類乾燥機能付き除湿機を活用することで解決できます。これにより、洗濯物に送風しながら除湿も行うため、効率よく乾燥させることができます。また、部屋干しの際は、空気清浄機の近くに干すことで、室内の浮遊粒子が洗濯物に付着するのを防ぐ効果も期待できます。忙しい毎日でも、天気予報やアプリで黄砂・PM2.5情報をチェックし、洗濯計画を立てることがポイントです。

5. 換気のタイミングと方法

室内の空気を新鮮に保つための換気は大切ですが、黄砂やPM2.5の濃度が高い時間帯に行うと、逆効果になりかねません。換気をする際は、まず気象情報で黄砂やPM2.5の飛散状況を確認しましょう。濃度が低い早朝や、雨の後などのタイミングを選ぶことがポイントです。また、短時間で効率的に換気するために、窓を2カ所以上開けて空気の流れを作る「風の道」を意識した換気方法が効果的です。どうしても換気が必要な場合は、換気前後に空気清浄機を強めの設定で運転させることで、室内に入り込んだ粒子を素早く除去できます。

6. 食事とサプリメントによる体内ケア

外からの対策だけでなく、体の内側からのケアも重要です。黄砂やPM2.5による酸化ストレスに対抗するために、抗酸化作用のある食材を積極的に摂取しましょう。ビタミンCやEを多く含む果物や野菜、オメガ3脂肪酸を含む魚、抗酸化物質が豊富な緑茶やウコンなどを日常的に摂ることで、体の抵抗力を高めることができます。また、十分な水分補給も重要です。水分をしっかり摂ることで、鼻や喉の粘膜を潤し、異物の侵入を防ぐバリア機能を維持できます。時間がない方は、抗酸化サプリメントの活用も一つの方法ですが、可能な限り食事からの摂取を基本としましょう。

7. 車内環境の整備と保護

車内も黄砂やPM2.5の影響を受けやすい空間です。車のエアコンフィルターは定期的に交換または清掃し、常に効率よく粒子をフィルタリングできる状態に保ちましょう。また、車内用の小型空気清浄機を設置することも効果的です。外装の保護も重要で、黄砂は車の塗装面を傷つける恐れがあります。黄砂やPM2.5が多い季節は、カーコーティングの施工や、こまめな洗車を心がけましょう。特に黄砂が付着した状態でそのまま放置すると、塗装に細かい傷がつく原因となるため注意が必要です。

8. 情報収集と日常の対策計画

効果的な対策を講じるためには、正確な情報収集が欠かせません。気象庁や環境省、地方自治体などから提供される黄砂やPM2.5の予測情報を日常的にチェックする習慣をつけましょう。スマートフォンのアプリや、メール配信サービスなどを活用すれば、忙しい日常の中でも手軽に情報を得ることができます。特に注意すべきは、環境省が設定している暫定基準値です。PM2.5の場合、1日平均値が1立方メートルあたり35μg以下が基準とされています。この基準を超える予報が出ている日は、外出計画や洗濯、換気のタイミングを調整するなど、日常生活の中での対策を強化しましょう。

黄砂・PM2.5の情報収集方法

効果的な対策のためには、まず現在の状況を把握することが大切です。簡単にチェックできる情報源をご紹介します。

信頼できる情報サイト

- 環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」

- リアルタイムのPM2.5や黄砂の状況を地図上で確認可能

- スマートフォンアプリも利用できる

- 気象庁「黄砂情報」

- 黄砂の観測状況や予測を確認できる

- 分布図や実況図が分かりやすい

- 各自治体の大気汚染情報サイト

- 地域に特化した詳細情報を提供

- 注意喚起や警報の情報もチェック可能

スマートフォンアプリの活用

最近は黄砂・PM2.5濃度を手軽にチェックできるアプリも増えています。お住まいの地域の情報をプッシュ通知で受け取れるものを選ぶと便利です。

まとめ:黄砂・PM2.5から身を守るために

黄砂とPM2.5はそれぞれ異なる特性を持つ空気中の微粒子です。黄砂は自然現象として発生する4〜20μmの粒子で、主に春に観測されます。一方、PM2.5は人為的活動で発生する2.5μm以下の微小粒子で、年間を通して存在します。

健康影響については、黄砂は主に目や皮膚、上気道に症状が現れやすく、PM2.5は肺の奥深くまで到達して呼吸器・循環器系に深刻な影響を与える可能性があります。特に両方が併発する春先は注意が必要です。

対策としては、適切なマスクの着用や効果的な換気方法、洗顔・洗浄習慣の見直し、食事による体内からのケア、住まいの清掃方法の工夫など、日常生活に無理なく取り入れられる方法を実践することで、その影響を最小限に抑えることができます。

空気の状態は日々変化するものですので、定期的に情報をチェックし、状況に応じた対策を取ることが重要です。この記事でご紹介した8つの対策を活用して、忙しい毎日でも健康な呼吸環境を守りましょう。

【空気環境の専門家からのアドバイス】

専門家によると、黄砂とPM2.5の対策で最も重要なのは「事前の情報収集と予防」だといいます。「天気予報を見るのと同じ感覚で、大気汚染情報も日常的にチェックする習慣をつけることが、効果的な対策の第一歩です」